(注記)ここでは平成32年4月1日施行予定の民法の規定を前提に説明しています。それ以前の規定は(旧)をつけて区別しています。

今回は、用語説明の第1回目として「物権」について説明します。以下では、物権の一種である「所有権」について説明しながら、物権とは何かということを説明します。

【Case1】 Aは、本屋さんに民法のテキストを買いに行った。Aは1冊の民法のテキストを選び、代金を支払ってこのテキストを受け取った。(この時、本屋さんがAに手渡したテキストのことを以下では「テキスト甲」と表記します)。

代金を支払ってテキスト甲を受け取ったわけですから、テキスト甲はAの物です。

Aとテキスト甲との関係

「テキスト甲はAの物である」という状況を少し堅苦しく表現すると、「テキスト甲はAの所有物である」と言い換えることができます。

テキスト甲はAの所有物ですから、Aはテキスト甲について所有権を有しています。

所有権とはどのような権利か?

民法206条が所有権の内容について規定しています。同条は「所有者は、どのような権利を有するのか?」という問いに解答する形で書かれています。

(民法206条)

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

同条の「収益」とは、たとえばAがテキスト甲をBに有料で貸して賃料をとるような場合です。また、土地を所有し、その土地を耕作してそこから作物を収穫した場合、収穫された作物も民法206条にいう「収益」です。

同条の処分とは、たとえばAがテキスト甲をCに譲るとか、Aが不要になったテキスト甲を捨てる場合です。

法令の制限内においてではありますが、民法206条に基づいて、Aはテキスト甲を自由に使用し、収益し、処分することができます。

A以外の人との関係

民法206条には、「所有者が誰に対して所有権を有しているのか」が書かれていませんが、所有権をはじめとする「物権」は、その権利の内容の実現を誰に対しても請求することができる権利です(「誰に対しても」という部分を基本書等では「万人に対して」と表現しています)。

したがって、テキスト甲の所有者であるAは、誰に対しても「自分はテキスト甲について所有権を有している。したがって自分がテキスト甲を法令の制限内において、自由に使用・収益・処分をすることができるようにしてくれ」と請求することがでます。

何もしなくても権利内容を実現できている場合には、「誰に対しても権利内容の実現を請求することができる」ということのメリットを感じることはできません。このメリットを実感することができるのは、誰かから権利内容の実現を妨害されている場合です。

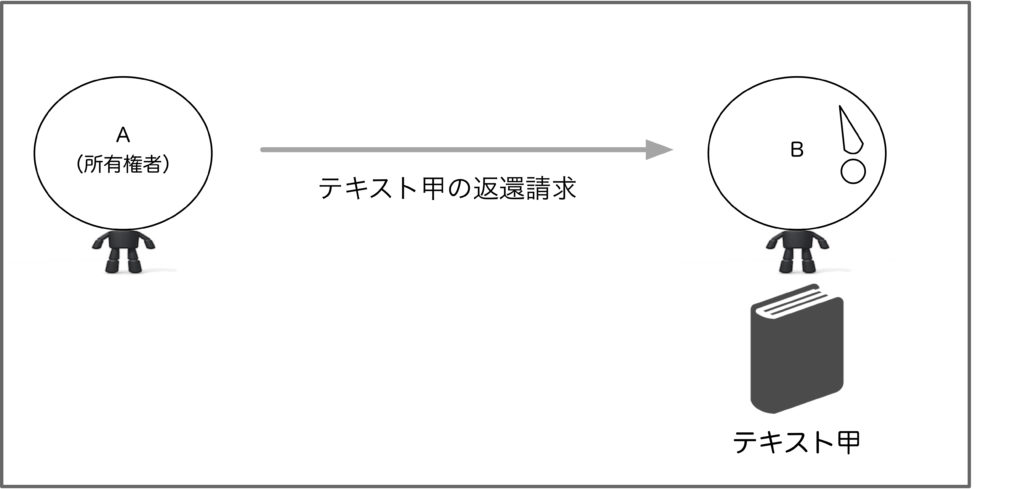

例えば、Aの所有物であるテキスト甲をBが勝手に持ち去って使っているという場合を考えてみましょう。この場合、Bの手元にテキスト甲があると、所有者Aがテキスト甲を自由に使用することができません。これはBによってAの所有権の内容が妨害されている状態です。

そこでAは、テキスト甲の所有権に基づいて「自分がテキスト甲の所有権者である。所有者Aがテキスト甲を自由に使用できるようにしてくれ。そのために、テキスト甲を自分に返還してくれ」とBに対して請求することができます。

まとめ;物権とは

物権とは、「人」が「物」について有している権利です。また、物権は権利内容の実現を誰に対しても請求することができる権利です。したがって、権利内容が妨害されている場合には、妨害している者に対して、権利内容の実現を請求することができます。