(注記)ここでは平成32年4月1日施行予定の民法の規定を前提に説明しています。それ以前の規定は(旧)をつけて区別しています。

今回のテーマ

複数の条文の内容から制度全体を理解する①

今回のテーマは、「複数の条文の内容から制度全体を理解する①」です。今回は、「未成年者が行った法律行為の取消し」について学習しながら「複数の条文の内容から制度全体を理解する」方法を学習しましょう。

まず、はじめに今回の学習に必要な条文を以下に示します。いずれも民法の条文です。

第4条 年齢二十歳をもって、成年とする。

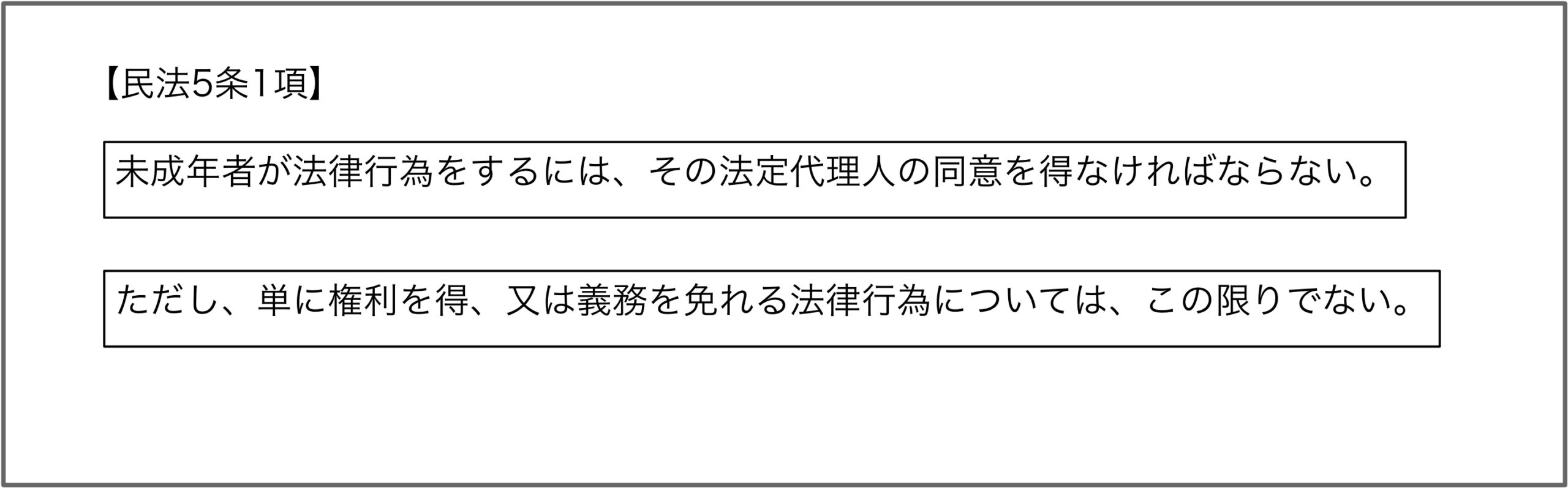

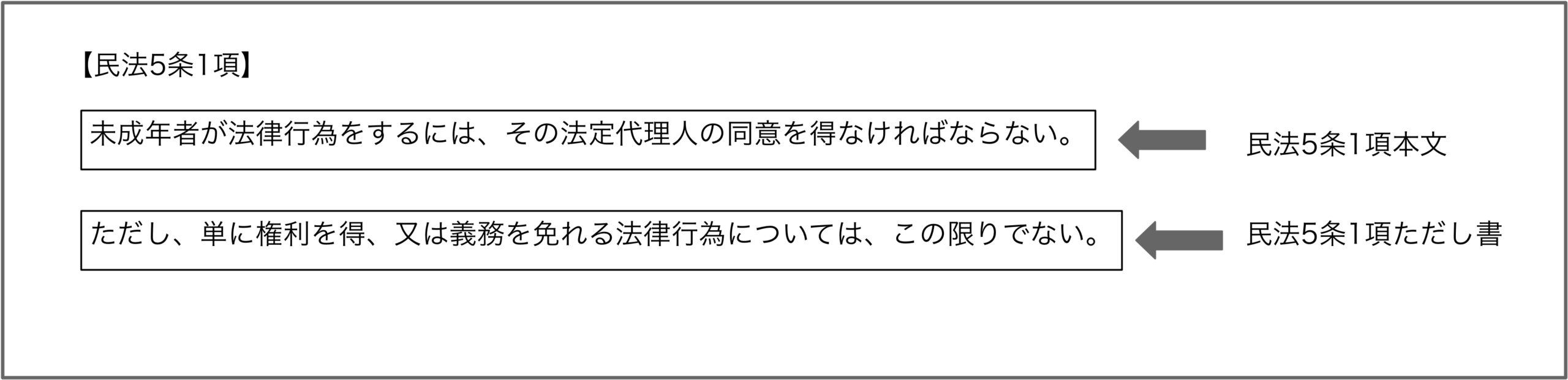

第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

第818条1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

1つの条文だけでは必要な情報の全てを得ることはできない

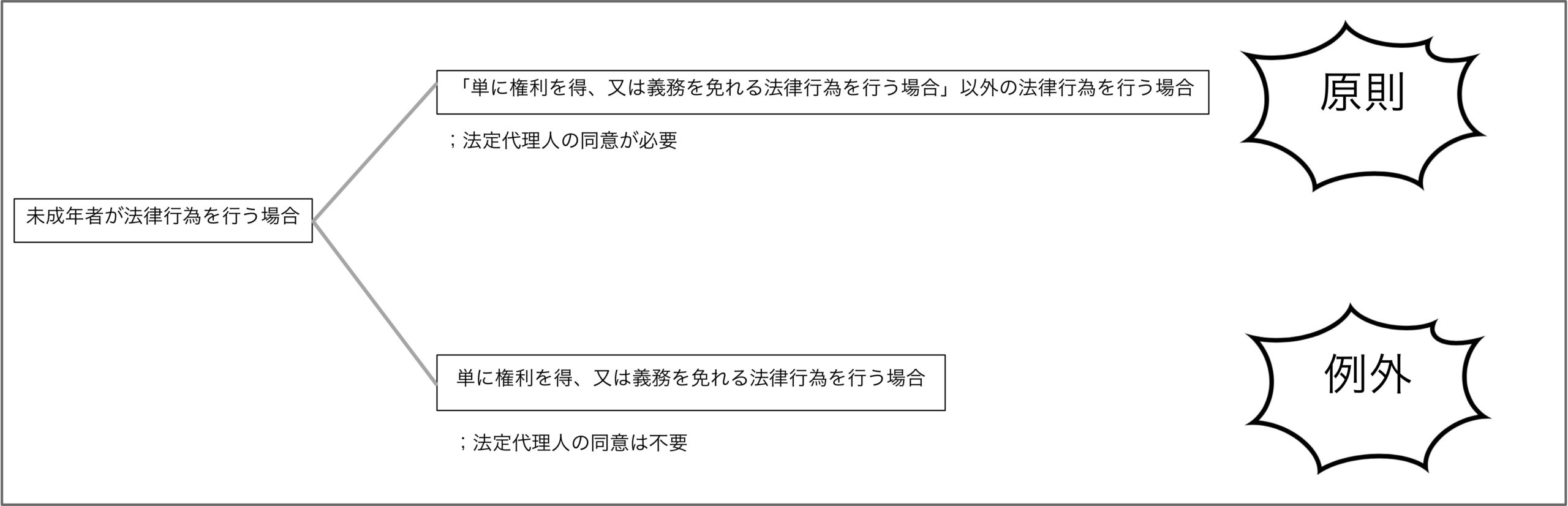

まず、民法5条1項をみてみましょう。民法5条1項は、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」と規定しています。同項からは、未成年者が法律行為をする場合には原則として法定代理人の同意が必要であること、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については例外的に法定代理人の同意が不要であることが分かります。しかし、この同項だけでは、「何歳までが未成年者か」「法定代理人」とは誰か」「法定代理人の同意を得ずに未成年者が法律行為を行った場合にどうなるのか」といった情報を得ることはできません。

これらの情報を得るためには、それぞれについて規定してある他の条文を確認する必要があります。以下で、各条文の内容を確認してみましょう。

未成年者とは?

ここで、民法4条をみてみましょう。民法4条は、「年齢二十歳をもって、成年とする。」と規定しています。20歳からが成年なわけですから、20歳になる前までが未成年者です。

(情報その1)

民法4条に基づき、未成年者とは二十歳未満の者のことを指す。

法定代理人とは?

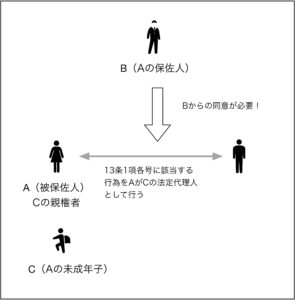

次に、法定代理人とは誰かについて規定している条文を確認しましょう。この点について規定しているのは民法824条本文です。民法824条本文は「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」と規定しています。ここに書かれている「その子を代表する」とは、「自分の子どもを代理する」という意味です。代理することが法律によって定められている訳ですから、親権者は、法定代理人だといえます。

(情報その2)

民法824条に基づき、親権者は、子の法定代理人である。

民法824条本文には「親権者とは誰か」について何も書かれていません。これについては民法818条1項が「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と規定していますから、同項に基づき未成年者の父母は未成年者の親権者です。

(情報その3)

民法818条1項に基づき、未成年者の父母は未成年者の親権者である。

(情報その2)と(情報その3)を合わせて読むと未成年者の父母は未成年者の法定代理人だといえます。

(情報その4)

民法818条1項に基づき未成年者の父母は未成年者の親権者であり、民法824条に基づき親権者は子の法定代理人である。したがって、未成年者の父母は未成年者の法定代理人である。

同意を得ていないとどうなるか

これについては民法5条2項が「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」と規定しています。「前項」すなわち民法5条1項に反する法律行為は、取り消すことができることになります。

(情報その5)

民法5条2項に基づき、民法5条1項に反する法律行為は、取り消すことができる。

民法5条2項の「前項の規定に反する法律行為」とは何のことを指すかを確認しておきましょう。条文の読み方(基本編②)で説明したとおり、未成年者が法律行為を行うには原則として法定代理人の同意が必要です(民法5条1項本文)。ただし、「単に権利を得、または義務を免れる法律行為」については法定代理人の同意は不要です(同項ただし書)。したがって、民法5条2項の「前項の規定に反する法律行為」とは、法定代理人の同意を得ないで行われた法律行為(ただし単に権利を得、または義務を免れる法律行為を除く)です。

ここまでのまとめ

(情報その1)から(情報その5)までをまとめると、

20歳未満の者が、その父母の同意を得ずに「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為以外の法律行為」を行った場合には、その法律行為を取り消すことができる。

ということになります。

法律学を学習するためには、ここで説明したような方法で、複数の条文を参照して必要な情報を入手しなければならない場合が殆どです。